株式会社DearOneは、株式会社ジェクトワン様が運営する空き家解決サービス「アキサポ」に、MAツール「MoEngage」の導入を支援しております。

今回は、ジェクトワンでマーケティング部長を務める渡辺様をはじめ、MoEngageの導入や運用に実際に携わる大石様、長井様、そして広報/PRを担当される岡田様に、ツール導入の背景や不動産業界におけるデジタルマーケティングの取り組みについてお話を伺いました。

課題:

- 最高の顧客体験を実現する際の統合基盤が無いこと

- マーケティング施策に活用できる形でのデータ統合・分析

- 既存の業務フローが確立されていたことから、Web上の行動データに応じた対応を柔軟に設計するための仕組みが整っていなかった

効果:

- ページ閲覧やメール開封などの詳細な行動データを取得し、ユーザーごとに最適化したポップアップ表示やメール配信が可能に

- お問い合わせユーザーへの一律対応から、温度感に応じたナーチャリング施策とホットリードの抽出・営業との連携を可能に

展望:

- “接客の全体像”をデジタルで可視化・実行する

- 空き家市場全体のDX推進に貢献できるような取り組みやノウハウ共有を通じて、空き家業界全体の価値向上を目指す

空き家解決サービス「アキサポ」とは?

DearOne 石川|

はじめに、アキサポについて教えてください。

ジェクトワン 岡田様|

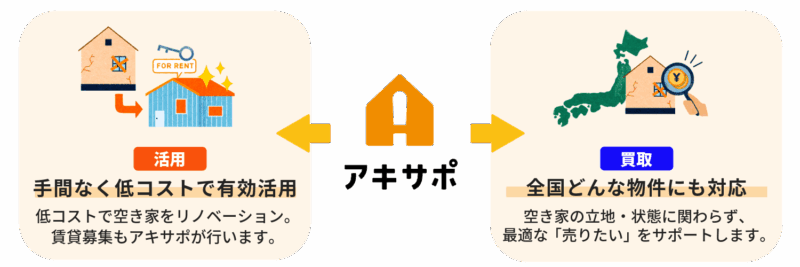

「アキサポ」は、空き家の所有者様のお悩みに応じて、活用や買取などのさまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案し、空き家のお悩みを解決するサービスです。

私たちジェクトワンは元々「地域に本当の意味で合ったまちづくりをしたい」という思いで立ち上げた総合不動産会社でした。そんな中、2015年に空家等対策特別措置法が施行されたことをきっかけに「不動産会社だからこそできる空き家の利活用があるんじゃないか」と考え、2016年に「アキサポ」という事業を立ち上げました。

DearOne 石川|

サービスとしてはどのような内容ですか?

ジェクトワン 岡田様|

主に空き家の買取と活用のご支援をしておりまして、「アキサポの買取」は空き家所有者様から直接空き家を買い受けるサービスです。「アキサポの活用」は、所有権を移さずに私たちが空き家を借り受け、リノベーションのコストを負担して転貸に出し、そして家賃の一部を所有者様に還元するサービスを展開しています。

空き家の所有者様は、相続や管理の問題で「自分でどうにかするのは難しいけど、手放すのもちょっと」と悩まれてる方が多く、そんな方にマッチする仕組みになっています。

DearOne 石川|

実際に空き家はどれくらいあるものなのでしょうか?

ジェクトワン 岡田様|

全国で約900万戸あると言われています。また、意外かもしれませんが、単純な数だけでいうと東京と大阪が空き家の件数は全国1位と2位なんです。弊社も現在、関東と関西を中心(買取は全国)に展開していて、これまでに450件以上の空き家の解決をご支援してきました。

以前は「空き家を持っている=汚い、(持ってると)言いたくない」という風潮が強かったんですが、今は「どこに相談すればいいか分からないけど何かしなきゃ」という方が増えている印象で、時代が変わってきたなと感じています。最近では、アキサポが空き家の「総合窓口」として、所有者様が一歩を踏み出せるきっかけになっていると感じています。

不動産業界におけるデジタルマーケティングの壁

DearOne 石川|

マーケティング部の皆さまは、不動産業界におけるデータ活用やデジタルマーケティングに、どのような課題を感じていますか?

ジェクトワン 渡辺様|

私は以前大手不動産ポータルサイト運営会社にいましたし、自分でも不動産関連事業をした経験があるのですが、業界的に“アナログ”なところが多いと感じています。ユーザサイドのUXは「Webやアプリで物件を探す」が一般的になってユーザー体験は完全にデジタルに移行している。この行動がスタンダードになったので、事業側はデジタルによりスピード感を持ってシフトしていく必要がある。

不動産ではバーティカル領域である空き家という“ロジカルとエモーショナルが錯誤する”領域にこそ、UXを設計する視点が必要だと感じていて、そのためにマーケティングの仕組みを強化しようと考えました。思考した結果、ユーザーの興味・関心に応じた最適な情報をタイムリーに届けるため、MAツールが必要という結論に至りました。

DearOne 石川|

なるほど、デジタルマーケティングを推進するうえで業界特有の難しさがあるんですね。

ジェクトワン 渡辺様|

というよりも、これは不動産業界だけではないのですが、「データが利用できる形に整ってない」っていうことが多い。データが売りである会社であっても、データ自体はあるが、活用できる形になっていない。ということが多いです。

より具体的に話していくと、「部署ごとにサイロ化されていて、情報やデータが共有されていない」であったり、「活用できるデータが欠損している。」などです。その様な状態だと、ある部署で必要なデータを出すために、データマート毎に抽出して、それをまた整えて、ということを延々とやってるイメージです。

それらを統合した上で、ようやくデータを活用したマーケティングのスタートラインに立てるわけでして。

なので、弊社では並列でCDPの構築と業務基盤の刷新を上程し、裏でその整備に動いています。

それを成すために旗振り役を担ってやっていくモチベーションを持った人材が必要で、また、そこに集まってくれる理解あるメンバーの存在が不可欠です。事を成すためにはそうした方々の存在があってこそようやく形になるのだと強く感じています。

この場をお借りして、これらの導入から運用に深く参画し、尽力してくださっている部門のメンバー、テック、営業、業務管理の皆さんへ心からの感謝を伝えたいです。本当にありがとうございます。

他社ツールと比較して感じたMoEngageの魅力

DearOne 石川|

そうした課題感の中で、今回「MoEngage」を選定された背景について教えてください。

ジェクトワン 渡辺様|

マーケティングって「事業成長の加速」を担うことだと考えています。そのためには「顧客理解の深化」が欠かせません。先程は格好をつけて英語で表現しましたが、空き家領域は「論理」と「感情」が錯誤すると考えていて、数字はもちろんなのですが、「なんとなく不安」「誰に相談すればいいか分からない」「これが本当に正解なのか?」「これで良いのか?」といった想いや考えが出てきます。

だからこそ、ユーザーの行動や気持ちを捉えられるツールが必要だと感じていました。そこに一番フィットしたのが、MoEngageでした。

DearOne 石川|

複数のMAツールを検討されたとのことですが、どのような観点で比較しましたか?

ジェクトワン 渡辺様|

はい、これまでのキャリアで様々なMAツールを見てきたので、UIや運用のハードル、国内のサポート体制など、かなりシビアに比較しました。

DearOne 石川|

最終的にMoEngageを選んだ決め手は何だったのでしょうか?

ジェクトワン 渡辺様|

弊社のマーケティングステージと合致したというのが一番の理由です。また、MoEngageはUIもわかりやすくて、データ連携もクセがなく、私たちがやりたい「顧客理解に基づいたマーケティング」が実現できると思いました。

ジェクトワン 大石様|

あと、ユーザー行動分析もできるという点に魅力も感じています。

MoEngageを使えば、ユーザーがどんな動きをしたか、たとえば、ユーザーがどのメールを開封し、どのページを見たかなどの行動をイベント単位で把握できます。また、データ分析機能で見出したセグメントをそのまま施策の配信セグメントに使用できるため、「こういう行動を取った人には、こういうアプローチが有効ではないか」といった仮説を立て、それに基づいた施策を即座に実行できます。

GA4や他のツールで分析を行うのが一般的ですが、MoEngageだけで分析、施策実行、効果検証が完結できるのがすごくいいなと思っています。

DearOne 石川|

おっしゃる通りデータ分析機能もついているのが魅力の一つなんです。

ジェクトワン 渡辺様|

あと、プライシングも大事な要素だと思います。高機能でも高すぎると導入できないですよね、MoEngageは、機能と価格のバランスがちょうど良く、最終的にMoEngageがうちに一番合っていると判断しました。

導入のハードルにどう向き合ったか

DearOne 石川|

MAツールの導入にあたって、社内の合意形成には苦労されたのではないですか?

ジェクトワン 渡辺様|

はい、正直なところ苦労しました(笑)。「それほんとに必要なの?」という空気も正直ありました。

DearOne 石川|

そんな中、どのようにして社内の方々の理解を得たのですか?

ジェクトワン 渡辺様|

体験の重要性を一つひとつ丁寧に説明し、「契約を増やすためには営業を含めた全体設計が必要です」他には「これは営業の負担を減らすための仕組みです」「お客様にとっても不安が減る導線です」などと言って説明して回りました。

説明するときに一工夫したのですが「自分ごと化」してもらうことですぐ理解してもらえました。「みなさん普段アプリで通知を受け取ってますよね?」「あれも立派なデジタル接客なんですよ」って話をすると納得してもらえることが多くて。それをMoEngageで行うことで顧客満足につながると説得することで、より活用のイメージが伝わり納得をしてもらえました。

DearOne 石川|

やはり具体的にイメージができると、関係者の方々も納得してくれますよね。

ジェクトワン 渡辺様|

そうなんです。あとはデジタル化を推進すると言うトレンドもあり、会社のタイミングとしても好意的に受け止められたのかもと考えてます。

営業と連携するMoEngage活用──リード獲得と営業支援の両立

DearOne 石川|

現在(2025年7月時点)、MoEngageの導入の最中だとは思いますが、今後どのような施策を展開される予定ですか?

ジェクトワン 長井様|

大きく2つあって、1つは「リード獲得の効率化」もう1つは「営業支援」です。

DearOne 石川|

「リード獲得の効率化」は、具体的にどのようなアプローチを検討されていますか?

ジェクトワン 長井様|

広告経由や検索経由で、Webサイトに訪問したユーザーに対し、多様なアプローチでリード獲得に繋げる施策を考えています。

空き家の相談は、すぐに決断が必要なことではないと思われやすく、つい後回しにされてしまいがちです。だからこそ、「いかに自分ごと化してもらうか」がとても重要になります。MoEngageの機能を活用すれば、ユーザーの訪問回数に応じてWebポップアップの内容を出し分けたり、閲覧しているページに合わせて次の行動を促すポップアップを表示したりすることが可能です。こうした一人ひとりの関心や状況に応じたタイミングで最適なメッセージを届けることで、ユーザーに寄り添ったコミュニケーションの実現を目指しています。

DearOne 石川|

ありがとうございます。次に、「営業支援」の取組みも教えていただけますか?

ジェクトワン 大石様|

一言でいうと営業活動をデジタルで効率化させることを目指しています。

これまではお問い合わせがあったら営業が電話でフォローしていましたが、お問い合わせの数も年間約3,000件ほどに増え、現状の体制だと対応が追いつかなくなりました。

「ちょっと資料を読んでみたかっただけ」というような温度感の低い人への対応などが工数を圧迫していましたが、これからは温度感を可視化して、営業リソースの最適化を図り、自動化できる作業は自動化することで工数を削減していき、営業が成約に繋がりやすいリードのフォローに集中できる環境を整えていきたいと考えています。

DearOne 石川|

営業リソースの最適化を進める中で、今後はどのような取り組みを強化されるのでしょうか?

ジェクトワン 長井様|

まずMoEngageを使ってナーチャリングメールを段階的に送る設計にします。例えば今まで営業が追客できていなかった休眠ユーザーに向けて定期的にプロモーションメールを送り、アプローチをしていきます。また、これまで営業が手動で送っていた、提案日前後のリマインドメールやサンクスメールについても、自動で配信できるようにします。

そして本質的に変わるのは、行動データから“熱いリード”を見極めて営業に回すという点です。たとえば、同じ人が短期間で何回もアクセスしていたり、「サービス紹介」「よくある質問」などのページを何度も見ている人は、まさに現在検討中のユーザーだと判断できます。また、MoEngageで配信したメールを経由してサイトに訪れているユーザーも、関心度の高いリードとして捉えることができます。

そうしたリードに対しては、営業がすぐフォローできる体制にしていきたいです。

DearOne 石川|

マーケティング部門と営業部門との連携は、最初からスムーズに進みましたか?

ジェクトワン 長井様|

最初はうまくいかないこともありましたし、この1年は「いかに営業と対話していくか」が事業の鍵だと思っています。

MoEngageを導入することで「これまで手作業で送っていたメールを自動化できます」と営業の方にお伝えすると、「手動で対応してきたからこそ、お客様に合った提案ができた」という声をいただくことがあります。ただ、これは、営業の方が一人ひとりのお客様と真摯に向き合い、丁寧な対応を重ねてきた証だと思います。だからこそ、私たちは単に自動化を進めるのではなく、「営業活動の質を損なわず、むしろ効率化することで、より多くのお客様に良い体験を届けられる」といった価値を、丁寧にお伝えしていくことを大切にしています。

自動化によって定型的な業務の負担が減る分、営業の方は本来の営業活動に集中できるようになり、より多くのお客様に向き合うことができる。その結果、契約数の増加にもつながると考えています。

こうした取り組みを2〜3カ月かけて丁寧に説明していく中で、少しずつ理解や共感を得られるケースも増えてきました。営業との信頼関係や対話を大切にしながら進めることで、マーケティングの役割がより効果的に活きてくると実感しています。

ジェクトワン 大石様|

私も、長井と営業の方とのやり取りを横で見ておりますが、丁寧な対話は重要だなと感じています。丁寧な対話を続け、信頼関係を築き上げてきたことで、「実はこういうことで困ってるんだ」と、私達では気づけないような課題を営業から相談してもらえるようにもなってきました。

DearOne 石川|

貴重なお話ありがとうございます。

仮説と検証をスピーディに行う現場視点のMoEngage活用

DearOne 小尾|

MoEngageを実際にご利用いただく中で、特に「使いやすさ」の面で感じている魅力はどのあたりにありますか?

ジェクトワン 長井様|

UIが分かりやすい点と、使いながら「こう改善したい」って思ったときに、すぐにA/Bテストできるとか、仮説検証を回しやすいところですかね。

たとえば、「ここのデザインを変えたらCVRが上がるんじゃないか?」と仮説を立てたとき、以前であれば数週間かけて改善作業をしていたのですが、MoEngageの管理画面からすぐに設定を変えて検証できるようになりますよね。A/Bテストもすぐに実施できるので、「思いついたら試せる」が実現できることが大きな魅力だと感じています。

DearOne 石川|

現場で素早く仮説検証が回せるというのは、デジタル施策において大きな価値ですね。

ジェクトワン 渡辺様|

そうです。今はユーザーの行動もすごく速いじゃないですか。「いいな」と思っても、次の瞬間には別のページを見てる。だからこそ、こちらもそのスピードで動かなければいけない。MoEngageはその感覚に合ってるんです。

DearOne 石川|

現場のスピード感に合ってるというのは、すごく大事なポイントですね。MoEngageの機能の中で、特に「これは使えそう」と感じているものはありますか?

ジェクトワン 大石様|

サイトを閉じようとしたときにポップアップを出せる「Exit Intent」ですね。お問い合わせフォームの離脱率を下げるための施策に使いたいと考えています。

あと、ユーザーごとにコンテンツを出し分けする「Webパーソナライゼーション」も試したいと考えていて、特定のページを閲覧しているユーザーをお問い合わせフォームに誘導してCVRを上げるための施策を検討しています。

Webパーソナライゼーションでいうと、Web広告で集客したユーザーに対して、流入元の媒体や訴求に合わせてLP内で表示するコンテンツの出し分けもできるため、Web広告経由でのリード獲得最大化のための検証にも使えそうだなと期待しています。

DearOne 小尾|

「Exit Intent」はまだ日本企業で使っている事例はなく、最先端の機能を積極的に取り入れられている印象があります。

少し話は変わりますが、MoEngage導入にあたってDearOneのサポート体制はいかがですか?

ジェクトワン 渡辺様|

とても満足しています。操作の説明も丁寧だし、画面共有しながら教えてくれるのはすごく助かります。

やっぱり、ツールを導入する時って「ちゃんと使いこなせるか」ってところがすごく大事だと思うんですよ。我々は元々MAツールを使っていたからスムーズに導入も進んでいますが、初めて導入する企業だと最初に何をすればいいかわからなかったりしますよね。

とくに海外製のツールは、日本独自の仕様に合わないことがあって、結構苦労します。そういった部分もDearOneさんがちゃんとフォローしてくれて、「ここは日本の事情にこう対応してます」って説明してくれるのがありがたいです。

DearOne 小尾|

大変嬉しいお言葉をいただき、ありがとうございます。

今後の展望

DearOne 小尾|

MoEngageの導入をきっかけに、いろいろな変化が見えてきたと思います。最後にこれからの展望について教えていただけますか?

ジェクトワン 渡辺様|

冒頭でもお話ししましたが、今、空き家って全国に約900万戸あると言われています。でも実際に「相談しよう」「動こう」となる方は、ほんの一部なんですよね。私たちは、まずその“第一歩”を踏み出せるようなユーザー体験をもっと磨いていきたいと考えています。オンラインでもオフラインでも、ユーザーが「話してみようかな」と思えるような仕組みを、営業や広報とも連携しながら、MoEngageを中心に整えていきたいです。

DearOne 小尾|

単なるデータ活用ではなく、感情や信頼に基づく関係性づくりを目指しているのですね。

ジェクトワン 渡辺様|

はい、そして、私たちだけがうまくいけばいいという話ではありません。空き家の問題は、業界や地域を超えた社会課題ですから、今後は得られた知見や仕組みを、業界全体で共有し空き家問題そのものを“解決できるもの”に変えていけたらと思っています。

DearOne 小尾|

そのうえで、DearOneに期待するものはありますか?

ジェクトワン 渡辺様|

MoEngageの活用にあたって、できれば事例共有会とか、コミュニティイベントがあると嬉しいですね。DearOneさんが間に入って、他社の活用事例とか、工夫してる施策とかを集めて、共有してくれるとめちゃくちゃ助かります。社内で「こういうこともできるんだ」って伝える材料にもなりますし。

MAとかCDPって“正解がない”領域だと思っていて、みんながどうしてるのかを知れる機会があると、自分たちの判断軸も増えるので。あと「困ったときにすぐ相談できる」っていう体制は引き続きお願いしたいです。

DearOne 小尾|

ありがとうございます。引き続き、サポートさせていただきます!

ジェクトワン 渡辺様|

心強いです(笑)。空き家業界全体の価値向上にもつなげていきたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。

>>MoEngageの資料請求はこちら

>>MoEngage導入や活用などのお問い合わせこちら

のご相談は、

のご相談は、 までお問い合わせください。

までお問い合わせください。